オナークラス ブログ

2年文系オナークラス 東証アローズ見学、第4回高大コラボゼミ

6月30日(月)

東証アローズ見学に行ってきました。

見学ツアー中、ちょうど上場セレモニーの真っ最中で、生でセレモニーの様子を見学することができました。

上場の鐘の音も聴くことができました。

また、株式の取引が立会場で実際に行われていた頃の様子の映像を見たり、

そのとき使われていた手サインを教えていただいたりしました。

ツアーの後は、「会社の見方・調べ方」について、職員の方から講義をいただきました。

日経STOCKリーグのレポート作成に向け、

また、将来自分が就職する際の会社の見方について、大変参考になりました。

東証アローズ見学後は、群馬にとんぼ返りし、高崎経済大学にて、第4回コラボゼミを実施しました。

見学して学んだことを早速共有し、「良い企業とは何か?」各班が考えたことを発表し合いました。

2年文系オナークラス 第3回高大コラボゼミ

5月26日(月)

高崎経済大学にて,第3回高大コラボゼミが行われました。

各自が研究テーマ案を持ち寄り,班ごとに共有しました。

その後は,それぞれのテーマ案について,更に調べを進めたり,課題を話し合ったり,

阿部教授から提示された研究の「意義」と「実行可能性」の2軸を指標に,

各テーマ案を評価したりと,各班熱心に議論を行いました。

2年文系オナークラス 第2回高大コラボゼミ

5月12日(月)

高崎経済大学にて,第2回高大コラボゼミが行われました。

今回は,日経STOCKリーグの過年度の入賞レポートについて,各班の分析結果を発表しました。

前回から短い期間でしたが,生徒達は時間を見つけて丁寧に分析してきていたようで,

阿部教授の鋭いご指摘にも臆することなく,堂々と発表していました。

今後はいよいよ,自分達の研究テーマを探っていきます。

2年文系オナークラス 第1回高大コラボゼミ

4月28日(月)

第1回高大コラボゼミが行われました。

高崎経済大学にて,阿部教授にご指導いただきました。

日経STOCKリーグ出場に向け,今年度の見通しを立て,阿部教授から提示されたレポート作成のポイントを踏まえながら,班ごとに過年度の入賞レポートの分析を始めました。

TSUBASAプロジェクト成果発表会

3月14日、TSUBASAプロジェクトにおける「文系オナープログラム」「理系オナープログラム」「総合的な探究の時間」「国際理解教育」の4つの取り組みについて、高崎経済大学教授 矢野修一先生、企業担当者様のご臨席のもと、また本校保護者様、来年度本校入学予定の中学生と保護者の皆様にもご参加いただき、今年度の発表会を行いました。皆様にはご多用の中ご臨席、ご参加いただき大変ありがとうございました。

☆「TSUBASAプロジェクトおよび文系オナープログラム事業説明」(2年文系オナークラス)

☆「1年文系オナー活動について」(1年文系オナークラス)

☆「2年文系オナー活動について」(2年文系オナークラス)

☆「理系オナープログラム事業説明」(2年理系オナークラス)

☆「1年理系オナー活動について」(1年理系オナークラス)

☆「探究活動 紙飛行機をより遠くへ飛ばすためには」(2年理系オナークラス)

☆「探究活動 自転車と物理」(2年理系オナークラス)

☆「総合的な探究の時間」(1年・2年)

☆「国際理解教育」

☆指導講評(高崎経済大学教授 矢野修一先生)

1年理系オナークラス 天文台実習

1月31日(金)と2月1日(土)に県立ぐんま天文台に訪問し、天文台実習を行いました。

1日目は、館内の施設を回りながら口径が150cmと65cmの大型望遠鏡を見学したり、太陽に関するお話をお聞きしました。また、西原英治博士に太陽系外惑星の探査に関する歴史を説明していただき、観測技術の変遷について学びました。

高山温泉プラザで夕食と入浴を終えた後は、実習のメインである夜間観望です。雪が舞っていたため、残念ながら大型望遠鏡を使った観測はできませんでした。代わりに三脚の付いた小型の望遠鏡を火星、木星、金星、オリオン大星雲に合わせていただきました。実習の後半では、室内に戻って簡易分光器を作り、光のスペクトルを見ました。蛍光灯の白い光を分光器を通して見てみると、虹の7色に分かれて帯状になっていました。そのほか、白熱灯やナトリウムランプと蛍光灯の見え方を比較して、どのような違いがあるか実験をしました。当初の予定通りとはいきませんでしたが、素敵なプログラムを用意してくれた天文台の人に感謝です。

2日目は天気にも恵まれ、午前中に星の観測をしました。口径15cmの屈折望遠鏡と口径30cmの反射望遠鏡で、こと座のベガを観測しました。また、ベガは他の星の色や、明るさを測定するための基準になっているという話を聞きました。青空の中でもしっかりと観測できた白色の光は、生徒たちにも大変印象に残ったと思います。その後は、館内の展示物や施設を自由に見学しました。1日目は曇っていて見ることができなかった、太陽モニターを見たり、館内を巡ってクイズラリーを楽しんでいました。

この2日間で、大変貴重な体験をさせていただきました。実習を受け入れてくださったぐんま天文台や北毛青少年自然の家に感謝をして、この経験を今後の進路やオナー活動につなげていけたらと思います。

令和6年度 2年文理オナークラス成果発表会

令和7年1月23日(木)に高崎市市民活動センター・ソシアスにて標記発表会を開催しました。

文系オナークラスは、高崎経済大学経済学部阿部教授とそのゼミ生と協働し「高大コラボゼミ」に取り組みました。

「高大コラボゼミ」とは

高経大経済学部の阿部圭司教授指導の下、4月から12月まで12回程度(1回90分)、2年文系オナークラス37名が8班に分かれて阿部ゼミの大学生とともに課題研究に取り組みました。その課題研究が「日経STOCKリーグ」へのチームでの参加です。「日経STOCKリーグ」では、ポートフォリオの構築やレポート作成を行いました。これらの作成過程において、様々な社会問題や企業の経営戦略を調べたり、調べた情報をもとに自分の意見を主張したり、相手の意見に耳を傾けたりすることで、「高崎市と世界をつなぐ」グローバル人材として必要な能力を鍛えています。今回はその取組をまとめ、発表しました。

1班:「新時代の常識へ キャッシュレス決済」

2班:「COME BACK 和食 ~和食を再び日本の家庭に~」

3班:「水産業再生イニシアティブ」

4班:「加工食品の安全と健康」

5班:「不登校児童・生徒に学びの機会を」

6班:「アレルギーなんて関係ない!!」

7班:「海賊版を止めるために」

8班:「いっぱいつくろう笑顔と未来 ~大量生産大量消費社会を解決へ」

理系オナークラスでは、理科学的な視点を重視した探究活動に取り組んできました。

テーマ設定では、身近にある様々な現象に対して「なぜ?」という意識を持ち、複数挙げられた候補の中から1つのテーマを設定しました。テーマ設定後は、①予備調査、②予想仮説、③実験、④考察を1つのサイクルとし、①~④の活動を繰り返すことで、科学的な探究活動を深めていきました。中間報告会では、群馬大学准教授の佐藤綾先生にご指導いただき、仮説の修正や、実験方法の精査をしました。様々な課題と向き合いつつ、一年間の探究活動を8班がそれぞれまとめ、その成果を発表しました。

1班:「きもちよく寝たい」

2班:「植物は水以外の液体でも育つのか」

3班:「紙飛行機をより遠くに飛ばすには」

4班:「カビを防ぐ環境」

5班:「重さに強い構造を作る」

6班:「紙で食材を切る」

7班:「自転車と物理」

8班:「音質の良い糸電話を作りたい」

当日は保護者の皆様も多数参観していただき、「忙しい毎日の中でこんな難しい事をしていたのかととてもびっくりしました。高校生でなかなか経験できることではないのでとてもいい発表会だと感じました。質問をする生徒はしっかり聞いた上で質問を、答える生徒は内容を把握し何が来てもいいようにちゃんと調べている事、本当に素晴らしかったです。」「時間をかけて色々研究していたことに感心しました。勉強だけでなく、良い経験になると思いました。発表も何度も練習した様子が伺えました。お疲れさまでした。」「質疑応答に多く手が挙がって活発で良いと思いました。普段見られない様子が見られて良かったです。」など、多くの感想とエールをいただきました。ありがとうございました。

1年理系オナークラス 第4回風力実習

12月24日(火)足利大学准教授 飯野 光政様をお迎えして、最後の風力実習の講義をしていただきました。

前半は前回のアンケートを振り返り、生徒の質問や意見について深く掘り下げていただいたり、実際に屋上で風力を計測し夏と冬の風に強さを比較したりしました。

後半は風力発電が社会実装される歴史についてのお話をしていただきました。はじめは小さい風力発電から始まり、国の補助によって徐々に拡大していったこと、また、風力発電に限らず新しい技術の研究は国が後押しをしているということを伝えてくれました。

この後は、成果発表会に向けてまとめていきます。

令和6年度 イングリッシュセミナーアドバンスト

1年 文系オナークラス

「イングリッシュセミナーアドバンスト」

街がクリスマスで賑わっている12月25日、1年文系オナークラスにおいて

イングリッシュセミナーアドバンストが行われました。

高崎市内の学校でALTとして活躍されている先生方をお呼びして、2時間の楽しいコミュニケーションタイムを過ごしました。1対1の会話方式でしたが、群馬県立女子大学で行ったイングリッシュセミナーの成果が大いに発揮された時間になりました。

また、数年前まで本校においてALTでお世話になった先生も来校してくださるなどサプライズもあり、大いに盛り上がりを見せました。

ALTの方々は、来校時にサンタクロースやトナカイのカチューシャ等のコスチュームにも気を配ってくださり、イングリッシュタイムに色を添えてくださいました。

理系オナークラス 一斉出前授業

12月19日に「一斉出前授業」を行いました。

理系の最先端の研究の一端に触れ、興味を広げたり、進路選択の一助にしたりすることを目的とした活動です。今回は、8つの大学等の先生方の講座から、選択した一つの講義で学びました。

1. 「河川・海岸の防災と環境保全」群馬大学:鵜崎先生

群馬大学理工学部物質環境類の内容を、自分の学生時代の体験をふまえて説明していただきました。そして、能登や九州で発生した災害を水理学の視点で学ぶことができました。

2. 「磁石なんでも講座」足利大学:横山先生

身近にある磁石を使って実習・工作をすることを通し、磁性体について学びました。磁石と紙コップを利用し、スピーカーを作りました。iPadなどを利用してよく音が聞こえることを確かめました。続いてリニア新幹線の原理を講義いただき、最後に超伝導現象を実演していただきました。普段見ることができない世界を肌で感じる授業でした。

3. 「人類の生活を豊かにする品種改良」カネコ種苗(株):西本先生

生物分野として植物の品種改良(育種)について、種苗メーカーの第一線で活躍する開発者を招き、その有用性と手法について実際に燕麦の交配実験を通して学びました。

4. 「理学療法士ってどんな職業?」群馬パース大学:岡崎先生

理学療法士の仕事内容や求められる能力、身につけておきたい力などについてお話をいただきました。また、「運動学」の体験として「椅子から立ち上がる」という動作をテーマに、日常生活の基本動作を物理的に理解することができました。物理の知識が活用されていることが実感でき、進路意識の向上につながる貴重な機会でした。

5. 「モノづくりの生産現場と品質」三条市立大学:野口先生

モノづくりの生産現場と品質をテーマに、工学と経営学の両側面から、消費者へより良い商品を提供する方法について学びました。

6. 「高校数学で学ぶロボット工学」成蹊大学:柴田先生

高校数学とロボット工学をテーマに講義をしていただきました。前半は、世界最先端の技術によってどのようなロボットが製作されているのか、動画を交えて紹介していただきました。後半では高校の数学Ⅱで学ぶ三角関数を用いて、ロボットアームの可動域を数式化しました。高校の数学がロボットの技術を支えていることを実感する時間となりました。

7. 「測って発見!身近な環境を測定してみよう」神奈川工科大学:髙村先生

前半では、川に生息している生物や昆虫から、その川がきれいかどうかを測ることができるというお話をしていただきました。また、実際に井野川に生息している生物から、井野川がきれいかどうかを点数化しました。後半では、パックテストを用いて簡単な水質調査をしました。想像よりもずっと手軽に環境が測定できるということを実感できました。

8. 「化学の力」日本工業大学:大澤先生

有機ELや液晶ディスプレイは、化学物質によってできています。蛍光ペンの水溶液を混ぜ合わせて、UVライトを当てたときに白色に反射するようにデザインする実験を通して、物質によって吸収する光の違いや、白色光をつくることの難しさを学びました。

2年文系オナークラス 第9回、第10回 高大コラボゼミ

前回に引き続き、スクリーニング作業(ふるいにかけ、選抜する)が続いています。第2スクリーニングでは、第1スクリーニングで抽出した企業(約80社)から、企業の経営方針や事業内容を調べ、20~30社へ絞り込みます。次に第3スクリーニングとして、各企業の財務指標などを活用し、それぞれの企業の成長性、安定性等を調べます。そして、10~20社まで絞り込んでいきます。阿部先生からはレポート提出についても同時に作業を進めることをアドバイスしていただきました。

1年 文系オナークラス 第3回 企業訪問「昭和電機鋳鋼株式会社」

第3回 企業訪問「昭和電機鋳鋼株式会社」

今回は長年、群馬を中心に日本の鋳鋼産業を支えている企業に行ってきました。

地域経済に貢献する理念を貫きつつ、世界で活躍する企業のサポートにも力を入れ、

『地域未来牽引企業』として活躍を続ける企業でした。 日本を支える企業の考え方に生徒たちも興味津々の様子で質疑の時間もオーバーになるほどでした。

最後に、手塚社長から生徒に向けて言葉の贈り物がありました。

1・自分の頭で考えよう。

2・自分と違う個性を受け入れ、違う考え方を楽しもう。

3・チャンスは、準備した人だけつかめる。

4・前向きに生きよう。頑張っている人には、応援者が必ず現れる。

5・英語を学習し、自分の言葉で心を伝えよう。

3年文理オナークラス成果発表会

8月22日(木)に高崎経済大学7号館731教室にて成果発表会を開催しました。

理系は、「玉ねぎを切るとなぜ涙が出る?」「使いやすく折れにくいシャー芯」など、身近で興味のある事象について、2年次から継続して行ってきたグループ探究の成果や、3年次に取り組んだデータサイエンス・AI活用講座から得た学びなどを発表しました。

文系は、高崎経済大学の矢野修一教授のご指導の下、そのゼミ生と協働で「三井化学株式会社」「株式会社明電舎」など6社の企業を研究し、東京にある本社へ訪問して質疑応答を行った成果をまとめて発表しました。

群馬大学中村教授や経営支援NPOクラブ本山様をはじめ多数のご来賓の方々、保護者の方々にもご参加いただきました。

それぞれの班は工夫をこらした発表を行い、活動の仕上げをすることができました。

成果報告書をまとめ3年文理オナークラスの活動は終了になります。

この経験を生かしてこれからの受験などを頑張ってもらいたいです。

2年文系オナークラス 第7回、第8回 高大コラボゼミ

2年文系オナークラスは高崎経済大学経済学部の阿部教授とそのゼミ生とコラボゼミを行い、「日経ストックリーグ」へ応募する活動に取り組んでいます。10、11月は各班が決めた投資テーマから、その候補となる会社をスクリーニング(ふるいにかけ、選抜する)する作業を行っています。

まず「第1スクリーニング」として、投資テーマに関連する企業の抽出(約80社)を行いました。これから、企業の経営方針や事業内容などを調べて検討し、最終的には10~20社まで絞り込んでいく予定です。

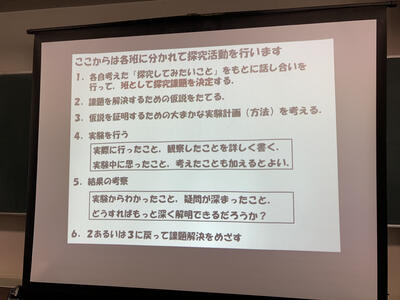

令和6年度 理系オナークラス中間発表会

これまで2年理系オナークラスでは、日常生活で思う素朴な疑問をテーマにした探究活動を8つのグループで取り組んできました。この中間発表会を9月13日に群馬大学共同教育学部の佐藤綾准教授を講師に迎えて行いました。それぞれの発表に対し質問し合う中で新たな課題に気づくことができ、今後の実験や観察を進める手がかりを得ることが出来ました。

1班:きもちよく寝たい 2班:植物は水以外の液体でも育つのか

3班:紙飛行機をより遠くに飛ばすには 4班:カビを防ぐには

5班:重さに強い構造を作る 6班:紙で食材を切る

7班:自転車と物理 8班:音質の良い糸電話を作りたい

1年理系オナークラス 第3回風力実習

10月7日(月)第3回風力実習として、足利大学 准教授 飯野 光政様をお迎えして、ご講義をいただきました。

第2回の際に屋上に風速計を設置してから、2か月が経過しました。このデータを元に、実際に風車を置いた際の発電量はどれくらいになりそうかシミュレーションをしました。家庭の電力消費量や、風力発電で成功している事例を交えて話をしていただき、風力発電単体で成功することの厳しさがよく伝わりました。

また、後半は八ッ場ダムなど発電以外にも流水の維持などの目的があり、地域に貢献できる再生可能エネルギーについてのお話をしていただきました。

今後は、再生可能エネルギーや風車に付加価値を付けたアイデアのほか、生活が豊かになるような取り組みを考えていきます。

令和6年度 1年文系オナークラス 企業訪問 『株式会社 キンセイ産業』訪問

高崎市宮原町に【―目標と志が全てを決める!―】を基に社員が高い志を掲げて発展し続ける株式会社 キンセイ産業があります。創立57年目を迎える産業廃棄物焼却と発電プラントメーカーです。

本校の卒業生が入社4年目で活躍をしており、生徒たちの興味・関心を高めました。

生徒から「『キンセイ産業』の強みを教えてください。」など、社員の方々が熱心に仕事に取り組んでいる姿勢やものづくりへの情熱を肌で感じたからこその質問も出ました。

今後、数々の海外展開も予定されているとのことでした。生徒たちの関心は、尽きないようです。

令和6年度 1年文系オナークラス 企業訪問 『株式会社 秋葉ダイカスト工業所』

1学年 文系オナークラス

令和6年度 企業訪問『株式会社 秋葉ダイカスト工業所』

高崎市大八木町に【群馬県中小企業モデル工場に指定】された株式会社 秋葉ダイカスト工業所があります。創立59年目を迎える輸送用機械器具製造業社です。

自動車部品から日用品まで私たちの身近なものにかかわりの深い製品を多く取り扱っており、生徒たちの興味を引く内容となりました。興味・関心の高さは、質疑の内容にも表れました。「年間を通して生産が多いものは何ですか。」「受注から納品までの期間は、どのくらいかかりますか。」「ダイカストを職業に選んだ理由を教えてください。」等、質疑応答の時間が短く感じるほどでした。帰路に就く生徒からも「ないと困る職業だよね。かっこいい。」との声も聞こえてきました。社会の仕事を知り、自らの生活を顧みる大切な時間となりました。

群馬県高校生数学コンテスト 2名入賞!

9/24(火)群馬県庁にて群馬県高校生数学コンテストの表彰式がありました。

本校から、池澤黎君(1年)が始動人アイデア賞に、根岸侑永君(2年)が奨励賞に入賞しました。コンテストには1年生理系オナークラスを始めとする多くの生徒が参加し、実社会との関連を意識した問題や、身近な事象について数理的に考察する問題にチャレンジしました。

表彰式の後にはSTEAM講演会が開かれ、株式会社フィネット代表取締役田村吉章氏からクラスター分析について講義していただきました。数学が現代社会にどう活用されているか分かりやすくお話しいただき、生徒は数学の奥深さを体験することができました。

2年文系オナークラス 第5回、第6回 高大コラボゼミ

第5回コラボゼミは、本校に高経大阿部教授が来校して行われました。中間報告会に向けて、各班がパワーポイントで発表資料を作成し、それに対して阿部教授がアドバイスを下さいました。

そして、第6回コラボゼミは、高経大7号館の大教室で阿部教授と大学生が見守る中、中間報告会として行われました。各班が社会的問題からテーマを考え、その社会的問題を解決する活動を行う企業を選んで投資先を決めていきます。発表後は、阿部教授や大学生、他班の生徒からも多くの質問が出て、活発な質疑応答が行われました。

1班 キャッシュレス決済の普及率

2班 和食と生活習慣病

3班 水産業と私たち

4班 Z世代のストレス

5班 不登校とメタバース

6班 食物アレルギー

7班 STOP!海賊版

8班 中古買取・レンタル産業

1年文系オナークラス 第2回コラボリレー(CR)講話

2024年9月13日(金)第2回コラボリレー講話として、(株)サイトウティーエム社長 齊藤 孝則様をお迎えして、ご講義をいただきました。

高崎で50年以上続く製造業の企業として、企業説明から製品説明、事業展開、現場の苦労などのお話をしていただきました。生徒もサイトウティーエムの製品が身近な車やスマホに使われていることを知り、ときに感嘆の声をあげながら興味深く話に聞き入っていました。

また、話の中で探究学習で取り組んでいる「気付き」と「アクション」についても触れられ、学校での学習を実社会とより結びつけることができたと感じます。

最後には進路に関するアドバイスもいただき、進路についての視野が広がった者もいたようで、非常に有意義な時間となりました。

お忙しい中、多くの方々に時間を割いてご講義を賜り、生徒の幅を広げていただけていることに、改めて感謝いたします。

1年文系オナークラス 第1回コラボリレー(CR)講話

2024年9月6日(金)第1回コラボリレー講話として、高崎経済大学名誉教授 西野 寿章 様より「高崎市製造業の現状を学ぶ」と題してご講義を賜りました。

経済の理論を高校生にも分かりやすいように、具体例を交えながら嚙み砕いてご説明いただき、今後、生徒が高校での授業や大学で経済学を学ぶうえでの動機付けの機会になったようでした。

また生徒に身近な高崎市の製造業の歴史を教えていただき、改めて身近な地域への関心が高まったとの感想が多く見受けられました。

1年文系オナークラス 第3回 イングリッシュセミナー

9月3日(火)に第3回 イングリッシュセミナーを行いました。

5月28日の第1回目に比べ、1人ひとりに余裕が感じられ先生方の問いかけに自分なりの表現にジェスチャーを交えながら談笑する場面を多く見られました。

セミナー最終日の今日は、多くの生徒たちが『習うより、慣れろ』を実感できました。

このイングリッシュセミナーによって、言語文化や異文化交流が今後の学校生活や将来の目標の指標となっていくことを感じられた時間になりました。

1年理系オナークラス 尾瀬実習

7月14日(日)に尾瀬国立公園に行き、その中でも、広大な湿原からなる尾瀬ヶ原を歩いてきました。尾瀬国立公園は、国の「特別天然記念物」にも指定されていて、自然保護にも大変力を入れている場所です。例えば、入山口には種子落としマットを設置して、尾瀬の植物を保護していました。ほかには、公衆トイレは1回100円の環境保護費用をとることで、高性能な浄化槽で尾瀬の水を守っています。

登山は鳩待峠から1時間ほど石段を歩くと、至仏山荘が見えて、ここからは尾瀬ヶ原となります。この後は、牛首分岐の少し先で折り返すコースと、その先の竜宮十字路とヨッピ吊り橋まで行く2つのコースに分岐します。どの班にも、尾瀬への愛にあふれたガイドさんが、尾瀬の植物や動物について詳しく話をしてくれました。

実際に、カキツバタやニッコウキスゲ、ナガバノモウセンゴケを見て、生徒も写真をたくさん撮っていました。また、1円玉くらいの大きさのハッチョウトンボも見ることができました。

生徒も、尾瀬の豊かな自然に触れるという、大変貴重な体験をすることができました。

理系オナークラス ロボット実習

8月6日(火)に前橋工科大学で小田垣准教授のご指導の下、ロボット実習を実施いたしました。

希望者の8名の生徒が参加し、筋電で操作するアームロボットを作製しました。

身体を動かすために脳から送られている指令は、電気信号となって各部位に伝えられます。特に筋肉を動かす際に生じる電気信号(筋電)は比較的大きな電気信号で、この電気信号をロボットに入力して操作できるようにプログラミングを行います。

人の身体の電気信号は、向きや大きさが不安定なアナログ信号なので、ロボットにそのまま入力することができません。CPUを使って、向きや大きさを整えて、デジタル信号で出力させます。

筋電をうまく入力したり、制御したりするのが難しく、調整を重ねて、どうにか完成させることができました。

この技術が応用されると、筋電義手などになり、たとえ先天性の四肢欠損でも、自分の手足のように制御できるそうです。学問がどのように社会に還元されているのか、視野を広げるきっかけとなりました。

2年理系オナークラス 海洋生物実習

7月21日(日)~22日(月)の1泊2日で海洋生物実習にいってきました。

神奈川県の観音崎自然博物館で「ウミホタルの採取・発光実験」と「磯の生物の採集・観察・分類」をおこないました。

ウミホタルの実習では、レバーをエサにしてウミホタルの採集をおこない、指で刺激を与えることで発光させました。きれいに青白く光るウミホタルですが、なぜ発光するのかは未だよくわかっていないようです。また、ウミホタルは昆虫のホタルやホタルイカとは違い、ウミホタル自体は発光しません。体内に持っているルシフェリンとルシフェラーゼを上唇腺からそれぞれ吐き出し、海水中の酸素と反応させることで発光します。

また、満月だったこともあり、海に浮かぶ幻想的な満月も見ることができました。

磯での実習では、海の生物たちの生態を生で感じることができました。じっくり磯を観察すると、貝類やオコゼ、ウミウシなど小さな空間にも多様な生物が生きていることを発見できます。耳を澄ますとカニの甲羅が岩とすれる音や口の開閉の音が聞こえます。

海なし県民の我々にとって、こんなにも磯でゆっくりと生物に向き合う時間はとても貴重な体験でした。

採集した生物たちは博物館で詳細な分類と観察をおこないました。生物の同定は細かな特徴を見ないとわからないこと、地球温暖化の影響で生物たちの住処が大きく変化していること、いずれは人間の生活にもその影響が響いてくることを学び、生物多様性と地球環境について見つめ直すきっかけとなりました。

3年理系オナークラス つくば研修

7月17日(水)につくば研修をおこないました。

高エネルギー加速器研究機構、産業技術総合研究所(サイエンススクエアつくば、地質標本館)、CYBERDYNEスタジオを訪問しました。

高エネルギー加速器研究機構では、まずは実験施設の巨大さに圧倒されました。加速器について知り、加速器を用いた実験が身近な製品をつくったり、様々な分野の基礎研究を担ったりしていることを知り、加速器ができることの可能性の大きさを感じることができました。

産業技術総合研究所では、普段当たり前のように使っているものにも最新の科学技術が用いられていることを再認識することができました。また、科学技術は学問を超えて応用されていることを知り、学びたい学問を見つめ直すきっかけとなりました。

CYBERDYNEスタジオでは、実際に筋電で操作するアシストロボットHALを装着して操作することができました。災害時やリハビリなどで活用されている一方で、日本では法整備が必要で福祉分野への導入が遅れていることもわかりました。

1学年理系オナークラス 第2回風力実習

7月22日(月)に第2回風力実習が行われました。

足利大学の飯野光政准教授にお越しいただき、大きな風速計を屋上に設置しました。

また、風力発電機を設置する前に、知っておきたいことについてのお話もありました。

具体的には、発電しない風車が裁判になった事例や、風向や風速を測る道具、データの見方や活用方法についてです。今回の実習で、生徒も風力発電についての興味が深まったと感じています。

次回は、2か月間のデータとウェザーステーションのデータを比較することで、過去と未来の風速を予想します。その結果から、屋上に風車を建てたときの発電量のシミュレーションを行う予定です。

そのためにも、1週間に1回はデータが保存されているか確認をして、しっかりと準備をしていきます。

第2回 イングリッシュ・セミナー1学年文系オナークラス

「イングリッシュ・セミナー」の第2回目が7月9日(火)に実施されました。

1回目と同じクラス編成の中で和やかなスタートとなりました。

Aクラスは、クロスワードのゲーム形式で会話を楽しみました。日本の有名な事柄を相手が分かるように単語を選び答えてもらうものでした。あなたなら「こたつ」をどう説明しますか?

Bクラスは、群馬県の旅行プランをPlanningするものでした。伊香保温泉、草津温泉は外せなかったようです。観光甲子園の資料が役に立ちました。これぞ、探究ですね。

Cクラスは、先生が用意したメモのメッセージをジェスチャーで表現し、答えるものでした。とっさに英語で質問するなど、セミナーの効果が出ていました。また、先生の出身地を探るクエスチョンタイムでは、友達の情報を利用して質問するなど頭脳戦もみられ、先生たちを驚かせていました。

2時間のセミナーでしたが、生徒たちの充実した様子は、笑い声や笑顔から感じ取ることが出来ました。

2年文系オナークラス 第4回コラボゼミ

高崎経済大学で第4回コラボゼミが行われました。今回は、テーマを複数の候補から一つに絞り込むことが課題でした。各班とも、班員どうし、あるいは大学生や阿部教授と積極的に話し合い、検討していました。また、7月から夏休みにかけての活動内容を確認しました。

2年文系オナークラス 東証アローズ訪問

2年文系オナークラスがクロネコヤマトミュージアムと東証アローズを訪問しました。クロネコヤマトミュージアムでは、宅急便の誕生と成長などについて解説をしてもらいながら見学しました。東証アローズは東京証券取引所の情報提供スペースです。テレビでよく見る「チッカー」という株価が表示された電光掲示板がスピードを変えて回る様子や、マルチディスプレイ(株価ボード)がチカチカと光る様子は、株式市場が休みなく動いていることを感じさせました。見学後、職員の方から「企業の見方・調べ方」という講義を受けました。日経ストックリーグのレポート作成に向け、大変参考になりました。

1学年理系オナークラス 尾瀬実習 事前学習

6月28日(金)に尾瀬実習に向けた事前学習がありました。

尾瀬認定登山ガイドの斉藤 敦さんにお越しいただき、尾瀬の魅力をたくさんプレゼンしてもらいました。

尾瀬の降雪の様子や、生態系の紹介がとても印象的でした。

特に、1円玉程度の大きさのトンボや、可愛らしいオコジョに興味津々でした。

他にも湿原のでき方や、SDGsの観点に立った取り組み、尾瀬の歴史と環境保全についてのお話を聞きました。

斉藤さんの尾瀬への深い知識と愛のあふれる説明で、尾瀬実習がより楽しみになりました。

3年理系オナークラス データサイエンス・AI活用講座

DS・AI活用講座の第7回を行いました。

今回から3回にわたって、データサイエンスの観点から、「10年後の日本の○○」(○○には食事、部活、病気、買い物のいずれか)について、班ごとに探究する活動を行います。

過去のデータと今のデータを比較し、テーマを選定するための事前知識を学びました。

1学年理系オナークラス 第1回風力実習

5月27日(月)に第1回風力実習が行われました。

足利大学の飯野光政准教授をお招きして、風力発電の仕組みや風車の構造、風車の設置場所についてのお話を聞きました。風車のブレードの現物が渡され、生徒も興味をもって見たり触ったりしていました。

次回は、風が強い場所を予想して風速計を置き、どれだけ発電が出来るのかを予想していきます。また、その結果から小型風車を学校や大学に設置した際の、メリットについても考察していきます。

3年理系オナークラス データサイエンス・AI活用講座

【DS・AI講座とは】

群馬大学数理データ科学教育研究センターの中村賢治先生から全部で9回にわたり、「AIでできること」や「データサイエンスやAIで拓く未来」について、講義していただいています。

【これまでの活動】

第1回:①AIとは?②近年のAI技術の進歩

第2回:①社会課題と個人課題②不気味の谷

第3回:画像生成AIとプロンプト

第4回:生成AIのハルシネーション

第5回:群馬県内の企業から学ぶデジタルイノベーション (ゲスト講師:県庁 川野史輝さん)

第6回:①AIの画像処理方法②画像判別AIをつくる

3年文系オナークラス第6回コラボゼミ

【第6回コラボゼミ】

各班が考えた企業への質問を全体で共有しました。Chatworkを使い、高校生と大学生が考えた質問事項について、矢野先生から様々な指摘をいただきました。その後、各班に分かれて、質問のブラッシュアップを行いました。自分たちが真に聞きたいことは何かという視点で再考することで、各班ともに質問内容が深く、わかりやすくなっていたと思います。今週中に質問をまとめて各企業に送付し、その後は7月16日の企業訪問に向けて準備を進めていきます。

2年文系オナークラス 第3回コラボゼミ

第3回コラボゼミが行われました。一人ひとりがテーマを出し合い、班で3~4個くらいまで絞り込みました。そして、そのテーマが社会的に大きな課題であるこ示す示すための資料を探しました。各班とも、阿部教授や大学生と相談しながら熱心に調べていました。

2年理系オナークラス 化学PBL実習

5月25日(土)に、群馬大学共同教育学部の日置英彰教授をお招きし、化学PBL実習に取り組みました。

PBLとはProject Based Learning (課題解決型学習)を意味します。「発光の化学」を実習テーマとし、始めに2種類の発光実験に取り組みました。その実験の結果を比較し、なぜ結果が異なるのか、原因は何が考えられるのか、考察を確かめるためにどのような実験をするべきか、など各班が自由に考察・実験に取り組みました。活動全体を通して、生徒の主体性が存分に発揮された実習となり、今後の探究活動の基盤となる経験をすることができました。

3年文系オナークラス第5回コラボゼミ

第5回 コラボゼミ

3年文系オナークラス第5回コラボゼミが行われました。今回は6月11日の企業への質問提出に向けて各班に分かれて活発な議論が行われました。大学生・高校生ともに自分が調べたことから疑問点を洗い出し、よりよい質問の作成に向けて議論していました。また、矢野教授から統合報告書などの資料提供も行われ、各自企業研究が深まってきたようです。文化祭などがあり2週間ほど対面でのゼミはなくなってしまいますが、Chatworkを使い質問の仕上げ作業を行っていきます。

第1回 1年文系オナークラス イングリッシュ・セミナー

計3回行われる「イングリッシュ・セミナー」の第1回目が5月28日(火)に実施されました。

1クラス11名の3クラスで実施。少人数制の中で和やかなスタートとなりました。

Aクラスは、オーセンティック(現実的・本格的)な会話を中心としたコミュニケーションを学び、会話を楽しんでいました。Bクラスは、日常で起こりやすいシーンをグループで考え、観ている側にうまく伝わるように言葉を選びながら会話を楽しみました。Cクラスは、指定された日本語を英語で説明しながらクロスワードを完成させていくゲームを楽しみました。

2時間のセミナーでしたが、生徒たちの笑い声や笑顔から充実した様子を感じ取ることが出来ました。

2年文系オナークラス 第1回、第2回コラボゼミ

2年文系オナークラスと高崎経済大学阿部教授のゼミ生との高大コラボゼミが行われました。このコラボゼミの目標は「自身で問いを立て、解決案を提示する」ことです。この目標を達成する具体的な手立てとして、日経新聞社が主催する「日経ストックリーグ」に参加します。第1回ではその概要と入賞作品について学習し、第2回では、私たちの身の回りにある様々な課題を探し、大学生からアドバイスをもらいながら自分たちが取り組むテーマを考えました。

3年文系オナークラス第4回コラボゼミ

第4回 コラボゼミ

今回のコラボゼミは中間発表会を行いました。Chatworkというアプリを使い大学生と細かく打ち合わせをしながら発表資料の作成を行っていました。各班ともに企業研究の方針がはっきりとしてきたため、企業訪問に向けて貴重な意見交換の時間なりました。後半では各班に分かれて積極的な話し合いが行われました。中間考査もあり3週間ほどコラボゼミは行われませんが、Chatworkを使い意見交換ができるため大学生にサポートして頂きながら質問の作成に取り組んでいきます。

3年文系オナークラス第3回コラボゼミ

【第3回】4月30日(火)

3年文系オナークラス第3回コラボゼミが行われました。今回は中間発表に向けて各班が個人で調べてきた内容の共有が行われました。高校生にとっては難しい言葉や財務諸表の読み方などを大学生が丁寧に説明してくれ理解が深められたようです。次回の中間発表に向けてとても有意義な時間になりました。

文系オナークラス 第1回、第2回 コラボゼミ

【第1回】4月16日(火)

3年文系オナークラス第1回コラボゼミが行われました。今回は担当する大学生と初顔合わせということもあり、緊張している姿も見られましたが、自己紹介等を通して徐々に打ち解けることができました。それぞれの班での企業研究も始まり、次回への課題を共有する重要な時間となりました。

【第2回】4月23日(火)

3年文系オナークラス第2回コラボゼミが行われました。全体ではSDGsについての再確認が行われました。その後各班に分かれて、前回の課題の共有、今後の企業研究の方向性が話し合われていました。各班とも活発な議論が行われ、短い時間での意見の共有ができていました。

city.takasaki.gunma.jp

city.takasaki.gunma.jp